[এক] প্রিয় লেজ

আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বসে, ‘ভাই, কোন লেজটি আপনার সবচে’ প্রিয়?’ আমি নাক-মুখ খিঁচে নির্দ্বিধায় বলে দেবো, ‘ব্যাকটেরিয়ার লেজ।’ কেন? কারণ, ধরার বুকে এত সহজ-সরল সুন্দরতম লেজ আর দ্বিতীয়টি নেই। আর সহজ-সরলের পাশাপাশি সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসা মানুষের চিরন্তন। হুঁহুঁ বাবা! থাকতেই হবে।

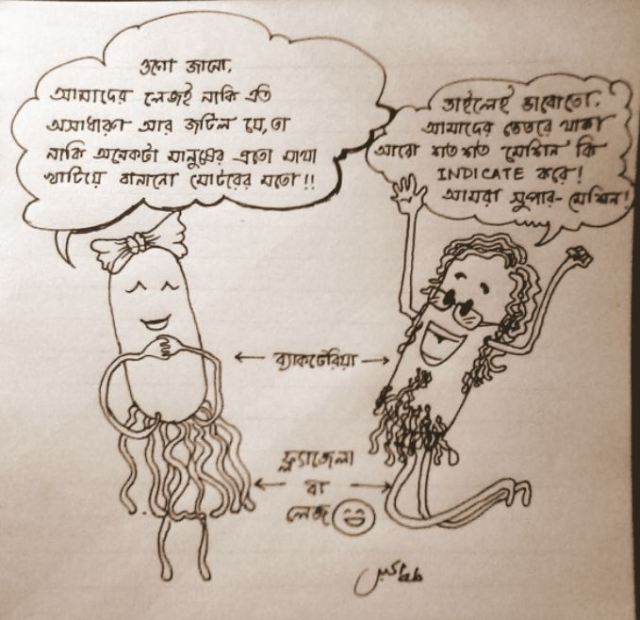

আমি যদিও আদর করে ব্যাকটেরিয়ার লেজ বলছি, বিজ্ঞানীরা কিন্তু এটাকে লেজ বলেন না। সবকিছুতে কঠিন কঠিন নাম না দিলে ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক বিজ্ঞান বিজ্ঞান লাগেনা। তাই বিজ্ঞানীরা একে “ফ্ল্যাজেলা” (একবচনে ফ্ল্যাজেলাম) বলে আমাদের মতো অঘামঘাদের দাঁত ভাঙ্গার পথ খোঁজেন। ফ্ল্যাজেলা আর লেজ যেহেতু একই ব্যাপার, তাই আমরা একে ব্যাকটেরিয়ার লেজ বলেই ডাকবো। দেখি কে কী করতে পারে!

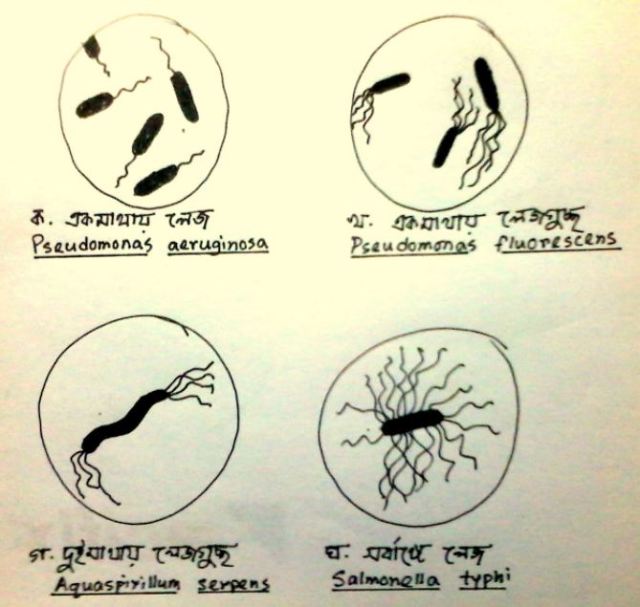

আমরা কমবেশি সবাই জানি ব্যাকটেরিয়া এক ধরণের জীবাণু। এরা দেখতে কেমন? ব্যাকটেরিয়া দেখতে গোলগাপ্পু কিউট হতে পারে, লোহার রডের মতো সোজা হতে পারে, আবার সাপের মতো সর্পিলাকারও হতে পারে। [১]

এদের মাঝে কিছু ব্যাকটেরিয়ার লেজ (আসলে ফ্ল্যাজেলা) থাকে। কারো একপাশে একটা লেজ থাকে, কারো বা একগুচ্ছ। কারো কারো দুইপাশেই লেজগুচ্ছ থাকে আবার কেউ কেউ এমন আছে যে সারা শরীর জুড়েই তীব্র লেজের ঘনঘটা। আণুবীক্ষণিক এই ব্যাকটেরিয়ার সুক্ষ্ম লেজগুলো দেখতে অনেকটা চুলের মতো। আর এটাতো সবাই জানিই যে আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন কোষ দিয়ে তৈরি হলেও, ব্যাকটেরিয়া শুধু একটামাত্র কোষ দিয়ে তৈরি। তো সেই কোষের দেয়াল ভেদ করে এই লেজ(গুলো) বের হয়ে আসে আর এরাই ব্যাকটেরিয়াকে নড়াচড়া করতে, সাঁতার কেটে সুবিধাজনক জায়গায় যেতে সাহায্য করে। [২]

এই লেজ বড়ই মজার, বড়ই ইন্টারেস্টিং। কত মজার ব্যাপার যে এই লেজের মাঝে লুকানো আছে, তার কিছুটা আজ এখানে পকরপকর করার চেষ্টা করবো।

খুব ভালোভাবে দেখলে দেখা যায়, ব্যাকটেরিয়ার কোষ ভেদ করে বেরিয়ে আসা এই লেজ আসলে চাবুকের মতো। পরিবেশ থেকে পাওয়া নানান রকম ক্যামিকেল সিগন্যালে সাড়া দিয়ে এই লেজ করে কী, মোটরের মতো সাঁইসাঁই করে ঘুরে ঘুরে ব্যাকটেরিয়াকে ঠিক জায়গামতো নিয়ে যায়।

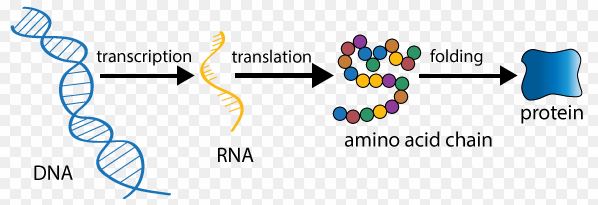

এরকম একটা সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার লেজ চল্লিশটারও বেশি বিভিন্ন রকমের প্রোটিন একত্রিত হয়ে তৈরি হয়। ভাবা যায়? প্রোটিন নিজেই এক অতি জটিল আণুবীক্ষণিক জিনিস। একদম সঠিক সাইজের, সঠিক সজ্জা আর সঠিক গঠনের না হলে, ঠিকভাবে ফোল্ডিং বা ভাঁজ না হলে প্রোটিন নিজেই তার কাজ করতে পারেনা, অচল আর চিৎপটাং হয়ে পড়ে থাকে। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো ভুল গঠন, ভুল ফোল্ডিং বা ভাঁজের প্রোটিন জীবদেহের ভয়ংকর অসুখের কারণ হয়, এমনকি একটা ভুল গঠনের প্রোটিন মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাণির জীবননাশের কারণও হয়ে দাঁড়ায়। [৩] যেখানে ঠিকঠাক মতো একটা প্রোটিন তৈরি হওয়াও বেশ জটিল আর সূক্ষ্ম একটা ব্যাপার, সেখানে চল্লিশটারও বেশি ঠিকঠাক প্রোটিন একত্রিত হয়, আবার একত্রিত হয়ে একটা অর্থপূর্ণ মোটরের মত ফাংশানাল লেজ তৈরি করে। ব্যাপারটা কেমন জানি মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো!

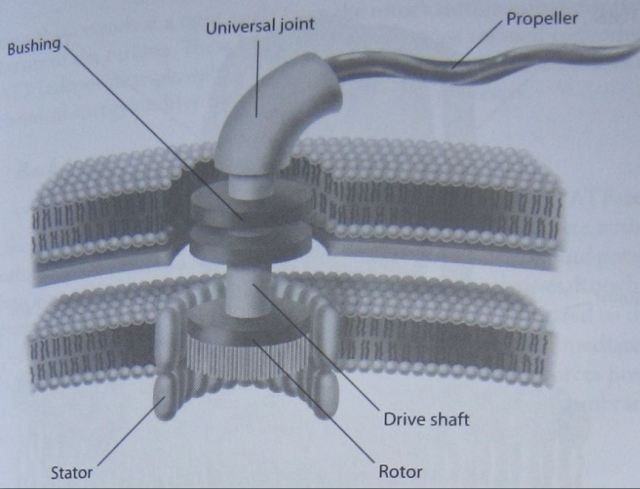

মানুষ যে মোটর ডিজাইন করে সেই মোটরে অনেকগুলো জিনিস একসাথে কাজ করে। বিশাল হ্যাপা বলা যায়। সেই মোটরে রোটর থাকতে হয়, স্ট্যাটর থাকতে হয়, ড্রাইভ শ্যাফট থাকতে হয়, বুশিং, ইউনিভার্সাল জয়েন্ট থাকতে হয়, প্রপেলার থাকতে হয়। মজার ব্যাপার হলো গিয়ে, ব্যাকটেরিয়ার লেজের গঠনেও ভালোভাবে খেয়াল করলে রোটর, স্ট্যাটর, ড্রাইভ শ্যাফট, প্রপেলার, ইউনিভার্সাল জয়েন্ট ইত্যাদি পার্টসগুলো খুঁজে পাওয়া যায়, যেগুলো একত্রিত হয়ে কাজ করে, আর লেজটাকে হুবহু মানুষের বানানো মোটরের মত কাজ করতে, বাঁই বাঁই করে ঘুরতে সাহায্য করে। [৪] আমাদের দেখা ইলেক্ট্রিক্যাল মোটর যেরকম, ব্যাকটেরিয়ার লেজও (ফ্ল্যাজেলা) সেরকম তবে অতি আণুবীক্ষণিক একটা মোটর। যখন ব্যাকটেরিয়ার কোষের ভেতরের পর্দা দিয়ে পজিটিভ চার্জের হাইড্রোজেন আয়ন যায় তখন সেটা লেজের ঘূর্ণণের শক্তি যোগায়, ঠিক যেভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ ইলেকট্রিক মোটরকে ঘোরায়। [৫-৬] যতই এই সহজ সরল লেজ নিয়ে গবেষণা চলছে, ততই এর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো একে একে বের হয়ে আসছে। [৭-১০]

একটা ইলেট্রিক্যাল মোটর হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিমত্তা থেকে তৈরি হওয়া ডিজাইনের একেবারে নিখুঁত উদাহরণ। একটা মোটরের বিভিন্ন পার্টস দেখলেই বোঝা যায় এর প্রত্যেকটা অংশের পেছনের নিখুঁত চিন্তাভাবনা আর অসাধারণ প্ল্যানিং। আসলে আমার কাছে একটা মোটর হচ্ছে একটা আর্ট, শিল্প। থ্রী-ডি আর্ট বা তার চেয়েও বেশি কিছু বলা যায়। যেই থ্রী-ডি আর্টটা একটা অনন্য মাস্টারপীস, একটা অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে। এই মাস্টারপীসের মাঝে থাকা এতগুলো উপাদানের প্রত্যেকটা একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে পরস্পরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে আর কার্যকরী হয়, ঘুরতে থাকে। একেবারে প্রত্যেকটা পার্টস তার নিজের জায়গাতে ঠিকভাবে এবং ঠিক সময়ে থাকলেই কেবল একটা যন্ত্র চলতে পারে। একটা অংশও যদি এদিক ওদিক হয় তাহলে পুরো মেশিনটাই অকেজো হয়ে যায়। তাই খুব সাবধানে ঠিক অংশটা ঠিকভাবে তৈরি হতে হয়, সঠিক জায়গায় থাকার জন্যে নিখুঁত আর সূক্ষ্মভাবে প্ল্যানিং করতে হয়, সবকিছু অশেষ যত্ন নিয়ে বুদ্ধি খাঁটিয়ে ডিজাইন করতে হয়। সব যন্ত্রপাতিই পদার্থবিদ্যা আর রসায়নবিদ্যার সূত্রগুলো মেনে চলতে বাধ্য। মজার ব্যাপার হচ্ছে পদার্থবিদ্যা আর রসায়নবিদ্যার সব সূত্র মিলেও কিন্তু একটা যন্ত্র তৈরি করে ফেলতে পারেনা, কক্ষণো না। যতক্ষণ না কেউ একজন এসে সবকিছু নিয়ে গভীরভাবে ভেবে, প্ল্যান করে একটা নিখুঁত ডিজাইন করছে, সবকিছু ঠিকঠাকভাবে তৈরি করছে, এবং ঠিকভাবে একটার পাশে একটা বসিয়ে এটাকে চালু করছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটা মেশিন তৈরি হয়না।

“একটা গাড়ির ইঞ্জিন কোত্থেকে এলো” এই প্রশ্নটাকে প্রাকৃতিক নিয়মকানুন বা সূত্রাবলী দিয়ে কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়না। মোটর খুবই অসাধারণ আর খুবই জটিল একটা যন্ত্র এবং এর প্রতিটা বৈশিষ্ট্যই এমন ইউনিক যে একজন বুদ্ধিমান ডিজাইনার ছাড়া একটা মোটর তৈরি হওয়া সম্ভব না। এটা বুঝতে রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয়না, কমনসেন্স থাকলেই চলে।

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, মোটর আর যন্ত্রপাতি শুধুমাত্র গাড়ির ইঞ্জিনের হুডের নিচেই ঢাকা থাকেনা। জীবের কোষের ভেতরে ঢুকলেই দেখা যায়, এটা নানান রকম যন্ত্রপাতিতে ঠাসা এক অদ্ভুত কর্মব্যস্ত নগরী। বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বায়োকেমিস্ট্রির অগ্রযাত্রা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবের ভেতরের অধিকাংশ বায়ো-ক্যামিকেল সিস্টেম একেবারে মলিকিউলার লেভেলের মেশিন হিসেবেই কাজ করে। হ্যাঁ, একেবারে মেশিনের মতোই! আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই মেশিনগুলোর মাঝে থাকা বেশ কিছু বায়ো-মলিকিউলার মোটর অদ্ভুতভাবেই মানুষের তৈরি করা ইঞ্জিনের ডিজাইনের সাথে মিলে যায়। যদিও, এই বায়ো-মেশিনগুলো মানুষের তৈরি যন্ত্রপাতির চেয়ে আরো অনেক অনেক বেশি সূক্ষ্ম আর ডিজাইনের দিক থেকেও অসাধারণ। [১১]

আজ পর্যন্ত জীব-কোষের ভেতরে আমাদের আবিষ্কার করা বায়ো-মেশিনগুলোর অতিসূক্ষ্ম আর অত্যন্ত জটিল গঠন, দুর্দান্ত কার্যক্ষমতা, আর অসাধারণ ডিজাইনের নৈপুণ্যতা বারবার ধাক্কা দিয়ে মনে করিয়ে দেয় একজন সুপিরিয়র বিজ্ঞানীর কথা, একজন অসাধারণ আর্কিটেক্টের কথা, একজন ইঞ্জিনিয়ারদের গ্রান্ডমাস্টারের কথা এবং একজন সুপারস্মার্ট বায়োলজিস্টের কথা।

কী অদ্ভূত! কী অসাধারণ! অলৌকিকতার দরকার নেই, কোন মিরাকল ঘটে যাওয়ারও দরকার নেই। শুধুমাত্র একটা সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার একটা সাধারণ লেজের অসাধারণ দোলার জ্ঞানই সচেতন মানুষের উদ্ধত, অহংকারী মাথাকে একজন অসাধারণ সত্তার সামনে শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে নত করে মাটিতে লুটিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

[এক দশমিক পাঁচ] ডিজাইন কি আদর্শ আর নিখুঁত হতেই হবে?

কোন কিছুকে ডিজাইনড হতে হলে সেই ডিজাইনটা নিখুঁত বা আদর্শ হতে হবে, এরকম ভাবাটা ঠিক নয়। প্রথমত, আদর্শ বা নিখুঁত ব্যাপারটা পুরোপুরি আপেক্ষিক ব্যাপার। একেকজনের কাছে আদর্শ আর নিখুঁত হওয়ার স্ট্যান্ডার্ড একেকরকম। দ্বিতীয়ত, একটা ডিজাইন আদর্শ বা নিখুঁত নাও হতে পারে, তবুও সেটা ডিজাইন। যেমন, তোমার পকেটে থাকা মোবাইলটা ডিজাইন করা হয়েছে, তার মানে এই না যে এটা একটা নিখুঁত বা আদর্শ ডিজাইন। তুমি সবসময়েই অনেক রকম উপায় ভাবতে পারো যে কীভাবে এই ডিজাইনটাকে আরো আরো উন্নত আর অসাধারণ করা যায়। নোকিয়া লুমিয়া অনেক উন্নত একটা ডিজাইন, তাই না? তার মানে কি এই যে অতি পুরানো আর মান্ধাতা আমলের নোকিয়া ১১০০ ডিজাইন করা হয়নি?

কেউ যদি তোমাকে এসে বলে যে, “দেখো, অমুক মোবাইলের ডিজাইনটা ভালো না, এরকম অসাধারণ একজন মানুষ এরকম বাজে মোবাইল ডিজাইন করতেই পারেন না। কাজেই এটা উনি ডিজাইন করেন নি, অথবা এটা কোন ডিজাইনই না।” তখন তুমি তর্ক করবেনা। কারণ, তর্ক করে দুটো মানুষের মাঝে শুধু সম্পর্কই খারাপ হয়, কিন্তু কেউ কারো কথা মেনে নেয় না। আরো নতুন যুক্তি শিখে এসে অপরপক্ষকে দেখে নিতে চায়। হারতে চায়না। ফলে, তর্কের ফলাফল কেবল শূণ্যই না, বরং নেগেটিভ। এটা জেনে-বুঝেও তারাই তর্ক করতে থাকে যারা বোকা। তুমি তো আর বোকা না, তাই তর্ক না করে তুমি ভাববে। শুনেই মেনে নেবেনা।

কারণ, এখনতো তুমি নিশ্চিতভাবেই জানো, নিখুঁত হওয়া, বা আদর্শ হওয়া একটা ডিজাইন হওয়ার জন্যে কোন শর্তই না। একটা ডিজাইন শুধুমাত্র ডিজাইনারের চিন্তাভাবনা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, উদ্দেশ্য আর ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে।

[দুই] আমি কে? আমি এখানে কেন?

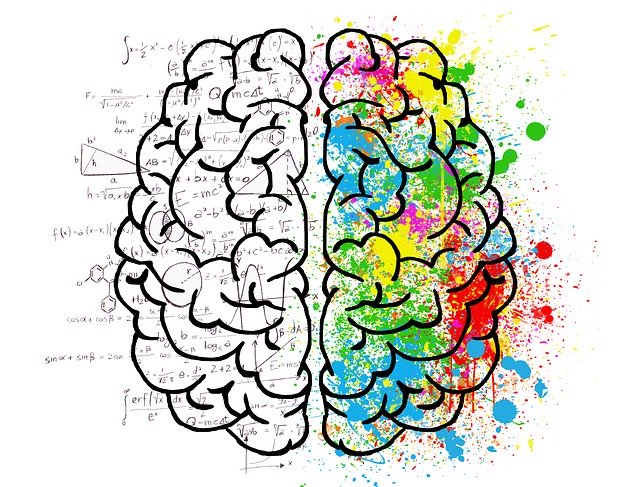

তুমি কি জানো, মানুষের মস্তিষ্কের ক্ষমতা কতটা অসাধারণ? কতটা অসাধারণ সেটা কিছু সংখ্যা বা তথ্য দিয়ে কিছুটা প্রকাশ করা গেলেও আমাদের পক্ষে তা পুরোপুরি কল্পনা করা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই মস্তিষ্কের কিছু সীমাবদ্ধতাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা চাইলেই সবকিছু ভাবতে পারিনা কল্পনা করে ফেলতে পারিনা। আমাদের ভাবনা আর, কল্পনার ক্ষমতাও একটা গন্ডীর ভেতরে থাকে। দাঁড়াও, তোমাকে একটা উদাহরণ দিই। তাহলে সহজেই বুঝে যাবে।

তুমি ছোটবেলা থেকে অনেক অনেক প্রাণী দেখেছো, প্রাণীর বর্ণনা পড়েছো, অনেক প্রাণী সম্পর্কে তুমি জানো, তাইনা? শুধু প্রাণী না, এর পাশাপাশি তুমি আরো অনেক অনেক কিছুই জানো। এখন আমি যদি তোমাকে বলি, মনে মনে একটা কাল্পনিক প্রাণী বানাওতো যেটাতে আমাদের পরিচিত কিছুই থাকবেনা। চেষ্টা করো। যদি সত্যিই মন দিয়ে চেষ্টা করে থাকো, তাহলে তুমি এতক্ষণে বুঝে গেছো যে এটা সম্ভব না। আমরা কিছু কল্পনা করতে গেলেই, ভাবতে গেলেই, যা জানি তার বাইরে ভাবতে পারিনা। নিজের জ্ঞানের গন্ডীর সীমায় আমাদের সবার কল্পনা আর ভাবনার ক্ষমতা আঁটকে থাকে। তবে মজার ব্যাপার কি জানো? আমাদের একটা অসাধারণ ক্ষমতা আছে। তা হলো, আমরা চাইলে এই গন্ডীর সীমানা বাড়াতেই থাকতে পারি। কীভাবে? নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে নতুন জিনিস দেখতে পারি, মানুষের অভিজ্ঞতা শুনে জেনে নিতে পারি, পড়তে পারি। এর মাঝে সবচাইতে বুদ্ধিমানরা করে কি জানো? তারা পড়ে। কারণ, পড়াটা একদমই সোজা। আমরা চাইলেই এখানে সেখানে চলে যেতে পারি না, কোন অভিজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে কিছু জেনে নিতে পারি না, কিন্তু আমরা চাইলেই যেকোন জায়গায়, যেকোন সময় পড়ে পড়েই অনেক কিছু জেনে ফেলতে পারি। এক জায়গায় বসে থেকে শুধু পড়ার মাধ্যমেই অনেক অনেক জায়গায় ঘুরে আসতে পারি, অনেক মানুষের মজার মজার অভিজ্ঞতা জেনে নিতে পারি, জেনে নিতে পারি হরেক রকমের বিচিত্র মজার ব্যাপার। এতে আমাদের জানার গন্ডী বাড়ে, মস্তিষ্কের মাঝে নিউরন কোষগুলোর সজ্জা বদলাতে থাকে, উন্নত হতে থাকে আমাদের চিন্তা আর ভাবনার গভীরতা।

এতকিছুর পরেও জানো, মানুষ নিজের জ্ঞান আর প্রজ্ঞা দিয়ে ভেবে পায়না, তারা কোথা থেকে এসেছে, কীভাবে এসেছে? এত অসাধারণ সব প্রাণী, অসাধারণ সব ডিজাইন কোথা থেকে আসলো, কীভাবে আসলো? বাংলা সিনেমায় নায়ক মাথায় বাড়ি খাওয়ার পর যখন জ্ঞান ফিরে আসে, তখন মানুষের মাথায় ঘুরতে থাকা সেই আদি ও অকৃত্রিম প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় কাঁপা কাঁপা গলায়, “আমি কে? আমি এখানে কেন?” আফসোস! নায়কের এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসু মন সিনেমায় আসল উত্তরটা খুঁজে না পেয়ে একসময় হারিয়ে যায়। তবে মানুষ তো থেমে থাকেনা। মানুষ এটা নিয়ে অনেক ভেবেছে। সেই ভাবনাকে ব্যাখ্যা করার জন্যে তারা নানা রকম আইডিয়া দাঁড়া করায় প্রথমে। তারপরে সেটাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা, ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যখন দেখে একই ব্যাপার বারবার একইরকমভাবে ঘটছে, তখন তারা সেটা নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে। মানুষের জ্ঞান এভাবেই এগিয়ে যায় সামনে। আমরা এই জ্ঞান আর জ্ঞানার্জন পদ্ধতি সবটুকুকেই একসাথে বিজ্ঞান বলি। একটা আইডিয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয়ে গেলে, সব বিজ্ঞানী সেটাকে ফ্যাক্ট বা সত্য হিসেবে মেনে নেন। এটাই নিয়ম। আর পরিপূর্ণভাবে প্রমাণ না হলে, সেটা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাঝেই অর্থাৎ যারা আসলেই ব্যাপারটার খুঁটিনাটি জানেন, বোঝেন তাদের মাঝেই দুটো দল দাঁড়িয়ে যায়। পক্ষে আর বিপক্ষে।

মানুষ কীভাবে এসেছে, বিভিন্ন প্রাণী কীভাবে এসেছে এটার জ্ঞান আর ব্যাখ্যা নিয়ে মানুষ সবসময়েই ভেবে এসেছে। অনেকরকম আইডিয়া তারা দেয়ার চেষ্টা করেছে। প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। যেহেতু আদৌ প্রমাণ করতে পারেনি তাই এখনও চেষ্টা করছে। এরকম একটা আইডিয়া ছিলো “বিবর্তনবাদ”। আমরা এই লেখায় বিবর্তনবাদ কী বলতে চায় তা নিয়ে জানার চেষ্টা করবো।

বিবর্তনবাদ মানে কী? বিবর্তনবাদ যা কিছু বলে থাকে তার মাঝে কিছু ব্যাপার নিয়ে একেবারেই তর্ক চলেনা। কী কী সেগুলো? যেমন, সব জীবের মাঝেই সময়ের সাথে কিছু কিছু পরিবর্তন আসে, পরিবেশের বিভিন্ন রকম পরিবর্তনের সাথে জীব নিজেকে খাওয়াতে পারে, অথবা একটা নির্দিষ্ট সময়ে জীবের কোষের ভেতরে অবস্থিত জিনের প্রকাশের মাত্রা একেক পপুলেশানে (population) একেকরকম। শুধুমাত্র এটুকুই যদি বিবর্তনবাদের মানে হতো, তাহলে কোন সমস্যাই ছিলো না। তাই, আমাদের বাংলাদেশের স্কুলে আর কলেজের বায়োলজির টিচাররা যখন স্টুডেন্টদের বিবর্তনবাদ শেখাতে যান, তারা বিবর্তনবাদের একটি নিষ্পাপ চলচ্চিত্র কোমলমতি স্টুডেন্টদের সামনে তুলে ধরে বলেন,

“নিশ্চয়ই তোমরা জানো যে জীব সময়ের সাথে সাথে কিছুটা পরিবর্তিত হয়… অবশ্যই তোমরা শুনসো যে ব্যাকটেরিয়া নিজেকে রক্ষা করার জন্যে নিজের মাঝে বিভিন্ন এন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে… এটাই হচ্ছে গিয়ে বিবর্তনবাদ। বুঝছো সবাই? কে কে বুঝছো হাত তুলো দেখি। আচ্ছা থাক লাগবেনা।”

বিবর্তনবাদ নিয়ে এধরণের বর্ণনা সবার মাঝে একধরণের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে এবং বিবর্তনবাদের মাঝে থাকা সত্যিকার সমস্যাগুলো নিয়ে যত রকম বিতর্ক আছে সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে এগুলো খুব বেশিক্ষণ ধোপে টিকেনা। আসলে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসীরা কি চায় জানো? তারা চায় বিবর্তনবাদের আসল সমস্যাগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাঝে থাকা বিতর্কগুলোকে সবসময় লুকিয়ে রাখতে। এন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিয়ার নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলাটা আসলেই বিবর্তনের একটা সুন্দর উদাহরণ। তবে জানো, এটা এত্ত নগন্য আর পিচ্চি একটা পরিবর্তন যে এটাকে বিজ্ঞানীরাই আলাদা করে একটা নাম দিয়ে “অতি ক্ষুদ্র বিবর্তন” বা “মাইক্রো-ইভোলিউশান” (micro-evolution) বলেন (এখানে, মাইক্রো কথাটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপিক বা “দেখাই যায়না”র সংক্ষিপ্ত রুপ)। তোমাকে কেউ কখনো এটা বলে দেবেনা যে, বিবর্তনবাদের ইয়া বড় বড় দাবীগুলোর পাশে এই “অতি নগন্য পরিবর্তনের” উদাহরণটা অপ্রাসঙ্গিক।

বিবর্তনবাদের ইয়া বড় বড় দাবী? সেগুলো আবার কী? আসলে বিবর্তনবাদ তো বিভিন্ন জীবের উৎপত্তি কীভাবে হলো সেটার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নিয়ে একটা ধারণামাত্র। এই ধারণাটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে এমন কিছু আইডিয়া দিতে হবে যেগুলো বলবে, দেখো, এভাবে এভাবেই জীবের উৎপত্তি হতে পারে। সেই আইডিয়াগুলো সন্দেহাতীতভাবে যদি কোনদিন কেউ প্রমাণ করে দেখিয়ে দিতে পারে, তখনই সব বিজ্ঞানী এই আইডিয়াগুলোকে সত্য বলে মেনে নিবেন। তো, বিবর্তনবাদের দুটো বড় বড় দাবী হচ্ছেঃ

১] তুমি (অর্থাৎ মানবজাতি), ব্যাকটেরিয়া এবং সেইসাথে যতরকমের জীব এই দুনিয়ার বুকে আছে, প্রত্যেকেই অনেক অনেক অতীতের একটা কমন পূর্বপুরুষ (common ancestor) থেকে এসেছো, এবং

২] ব্যাকটেরিয়াসহ সকল জীব একটা কমন পূর্বপুরুষ বা জীব থেকে এমন একটা পদ্ধতির মাধ্যমে এসেছে, যে পদ্ধতিটা পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় শুধুমাত্র “সুযোগ আর প্রয়োজনীয়তা” (Chance and Necessity) দিয়ে। যেহেতু, সুযোগ আর প্রয়োজনীয়তাই পুরো কাজটাকে কন্ট্রোল করে, সেহেতু কোনরকম বুদ্ধিসম্পন্ন প্ল্যান বা উদ্দেশ্য ছাড়াই সব জীবের উৎপত্তি আর বিকাশ হয়েছে।

বুঝেছো? না বুঝলে সমস্যা নেই। নিচে বুঝিয়ে বলছি।

এই দুইটার মধ্যে প্রথমটা দাবী করছে, প্রকৃতির ইতিহাস নিয়ে এবং এটাই “কমন পূর্বপুরুষ” বা “সব জীবের কমন পূর্বপুরুষ” (Universal Common Ancestry) নামে পরিচিত। এটা দাবী করে যে, বর্তমানে অবস্থিত প্রতিটা জীবের বংশ ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, প্রতিটা জীবের উৎপত্তি হয়েছে একটা কমন পূর্বপুরুষ থেকেই। এর মানে হচ্ছে, তুমি, তোমার চাচাতো ভাই বোন, ফুপাতো ভাই বোন তোমাদের সবার কমন পূর্বপুরুষ হচ্ছেন তোমার দাদাজান, তেমনি দুনিয়ার সব জীবও একজন “দাদাজান” বা পূর্বপুরুষ থেকেই এসেছে।

আর দ্বিতীয়টা কী বলছে বুঝেছো? এটা বলছে, বিবর্তনে যে পরিবর্তন ঘটে, সেটা ঘটে সম্পূর্ণভাবে একটা জড় প্রাণহীন বস্তুর সাথে আরেকটা জড় বস্তুর ইন্টারেকশান অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল মেকানিজমের মাধ্যমে। এটা আরো বলছে, বিবর্তনের জন্যে কোন বুদ্ধিমত্তার দরকার নেই, কিংবা কোনরকম প্ল্যান প্রোগ্রাম ছাড়াই সবকিছু নিজে নিজে ঘটে গেছে। এটা আরো একটা কথা বলে। বলে, বুদ্ধিমত্তা বিবর্তনকে পথ দেখায় না, কারণ “বুদ্ধিমত্তা” ব্যাপারটাই এসেছে বিবর্তনের ফসল হিসেবে।

অবাক হচ্ছো?

শোনো, বিবর্তনবাদ যদি একটা ঘর হয়, তাহলে বলা যায়, এই দুটো হচ্ছে সেই ঘরের পিলার বা স্তম্ভ। এবং এই দুটো পিলার স্থাপনের কৃতিত্বটা চার্লস ডারউইনকে দেয়া হয়।

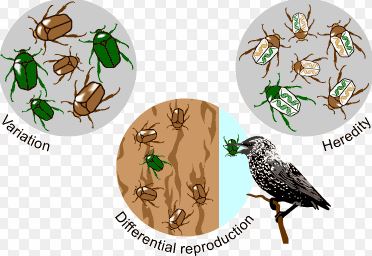

চার্লস ডারউইনের কথাকে সহজভাবে বলার চেষ্টা করা যায়। একটা জীবের মাঝে নানারকম বৈশিষ্ট্যের বিচিত্রতা থাকে, এটাতো জানো? সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর এলোমেলো বিচিত্রতা থেকে প্রকৃ্তি করে কী, শ্রেষ্ঠ আর পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করবে এরকম একটা বৈশিষ্ট্যকে বেছে নেয়। এটাকে প্রকৃ্তির নির্বাচন বা “প্রাকৃতিক নির্বাচন”ও বলে। চার্লস ডারউইন এই প্রক্রিয়ার মাঝে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজনকে একদম বাদ দিয়ে দিয়েছেন, এবং এর পরিবর্তে কারণ হিসেবে দাঁড়া করিয়েছেন, “সুযোগ আর প্রয়োজনীয়তা”কে (chance and necessity)। তার মতে চান্স বা সুযোগ হচ্ছে আসলে একটা জীবের মাঝে বিভিন্ন এলোমেলো বিচিত্রতা এবং নতুন বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবনের কাঁচামাল। আর নেসেসিটি বা প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে “প্রাকৃতিক নির্বাচন”। অর্থাৎ প্রকৃতি করে কী, জীবের মাঝে থাকা বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্যের একটা এলোমেলো বিচিত্রতার (এটাকে আমরা এখন থেকে random variation বলবো) মাঝখান থেকে পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্যে দরকারী, এমন একটা বৈশিষ্ট্যকেই বেছে নেয়। এটাই হচ্ছে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন। উনার মতে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সবচেয়ে যোগ্যতম বৈশিষ্ট্যের জীবটা প্রকৃতিতে টিকে থাকে (বা নির্বাচিত হয়), বাকিগুলো প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে টিকতে না পারার কারণে।

এটাই হচ্ছে বিবর্তনের মাধ্যমে কীভাবে একটা পূর্বপুরুষ থেকে নতুন নতুন জীবের উৎপত্তি হয়েছে তা নিয়ে ডারউইনের দেয়া আইডিয়া। [১২]

ভবিষ্যতে আবারো লেখার ইচ্ছে আছে। যদি সেই সময় আর সৌভাগ্য হয়, তাহলে সেখানে আমরা “ইভোলিউশান” আর “ডারউইনিজম” এই দুইটা শব্দকে একটাকে আরেকটার জায়গায় ব্যবহার করবো। এবং সেখানে এই শব্দ দুটো সবসময়ই এতক্ষণ ধরে ব্যাখ্যা করা দাবী দুটোকে প্রতিফলন করবে। ঠিক আছে?

[তিন] নানান রূপের ইভোলিউশান!

ভাষার মজা এর বৈচিত্র্যে। প্রতিটা ভাষাতেই কিছু শব্দ থাকে যেগুলো একাই নানান অর্থ বহন করতে বেশ দক্ষ। ইংরেজীও এর ব্যতিক্রম নয়। জীববিজ্ঞানের নিজস্ব ভাষার জগতে “Evolution” ঠিক তেমনই একটি শব্দ। এর প্রতিটা অর্থের মাঝেই আলাদা আলাদা মজা লুকিয়ে আছে। সমস্যাটা হচ্ছে, বিভিন্ন অর্থের কারণে এটি মাঝেমাঝে ভয়াবহ কিছু সমস্যারও জন্ম দিয়ে বসতে পারে। সাধারণ বিজ্ঞান জানা মানুষরাতো বটেই, এমনকি স্পেসিফিক সায়েন্সের ফিল্ডে কাজ করা মানুষের পাশাপাশি বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে পড়াশোনা করা মানুষও এই নিয়ে খুব বেশি ধারণা রাখেন না আগ্রহ না থাকার ফলে। পরবর্তীতে জীবনের নানা ক্ষেত্রে কিংবা পত্রিকার রিপোর্টের ভুল কোন প্রতিবেদন পড়েও খুবই দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে যান এর শব্দার্থের বৈচিত্র্যতার ফাঁদে পড়ে। এই কারণে “ইভোলিউশান” শব্দটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া নিয়ে রাখাটা খুবই দরকার। এই লেখায় “ইভোলিউশান” শব্দটার চারটা প্রাথমিক ব্যবহার নিয়ে বকর বকর করা হবেঃ

#১

ইভোলিউশানের একটা অর্থ হচ্ছে “সময়ের সাথে পরিবর্তন”। ইউনিভার্সিটি অফ বার্কলের ইভোলিউশান ওয়েবপেইজটা ইভোলিউশান থিওরীর ভূমিকা টেনেছে ঠিক এইভাবেঃ

“ইভোলিউশানারি তত্ত্বের একদম কেন্দ্রে থাকা চিন্তাটা হচ্ছে, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে জীবন অস্তিত্বে ছিলো, যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে।”

এই ক্ষেত্রে “ইভোলিউশান” কথাটা খুব সাধারণভাবে এটাই বলতে চাইছে যে, আজকের প্রাণীটা নিকট অতীত হতে কিছুটা অন্যরকম। আবার সেই নিকট অতীতের প্রাণীটা আরো অনেক অনেক দূরের অতীত হতে বেশ কিছুটা পরিবর্তিত। জটিল লাগছে না একটু? দাঁড়াও। ব্যাপারটা ‘অতি মাত্রায় সরলীকরণ’ করে বলি তোমাকে, হ্যাঁ? তাহলে বুঝতে সুবিধে হবে।

মনে করে দেখো সেই সময়ের কথা যখন তুমি স্কুলে পড়তে, ছুটোছুটি করতে। তোমার সেই সময়ের একটা ছবি হাতে নাও। নিয়েছো? আর যখন তুমি কুলুমুলু টাইপের কিউট চেহারা নিয়ে মানুষের কোলে কোলে ঘুরতে আর সুযোগ পেলেই বিছানা-বালিশ ভিজিয়ে খিলখিলিয়ে হাসতে, সেই বয়সের একটা ছবি হাতে নাও। এবার এই দুটো ছবি নিয়ে তোমার বর্তমান ছবিখানা মিলিয়ে দেখো। কী বুঝলে? হ্যাঁ, স্কুলে পড়ার সময় তোমার চাঁদবদনখানির সাথে বর্তমানের হাঁড়িমুখটার অনেক পরিবর্তনের পাশাপাশি বেশ কিছু মিল পাওয়া গেলেও, যেখানে সেখানে আর্দ্র পরিবেশ তৈরি করে ফেলার অদ্ভুত ক্ষমতাওয়ালা সেই তোমার চেহারার পার্থক্যটা বেশ চোখে পড়ছে, তাই না? কী সাইজ ছিলো, কেমন চেহারা ছিলো, আর এখন কেমন বেঢপ হয়েছো! এইবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, তুমি এখন বিছানা না ভেজালেও কেন মানুষ আর তোমাকে কোলে নেয়ার কথা কল্পনাতেও আনে না?

এটা তো শুধু একটা প্রাণীর (হ্যাঁ, তুমি একটা প্রাণীতো) জীবন চলাকালীন সময়ের পরিবর্তনের উদাহরণ পেলে। এরকম অনেক পরিবর্তন একটা নির্দিষ্ট প্রজাতি, যেমন গরু, আম গাছ, হাতি কিংবা মানবজাতির কয়েক লক্ষ বছরের টাইমলাইন ধরে এগুলেও লক্ষ করা যাবে। ইভোলিউশানের এই অর্থটাতে বিতর্ক নেই এবং এটাকে মোটামুটি ফ্যাক্ট বলা চলে। ফসিল রেকর্ডেও এর বেশ প্রমাণ মেলে।

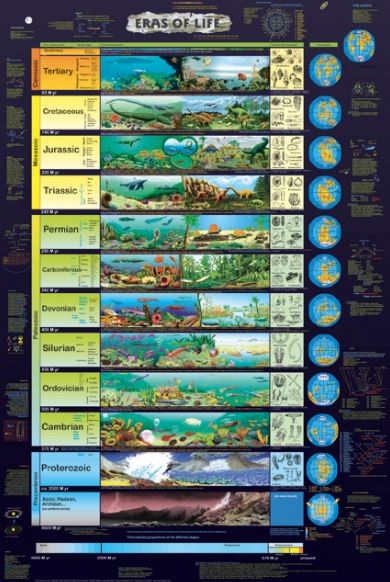

তবে, কোন টাইম-স্কেলে এই “পরিবর্তন”টা হয়েছে, সেটা নিয়ে কিছু পাত্তা না দেয়ার মতো তুচ্ছ কিছু কন্ট্রোভার্সি আছে। ফসিলগুলোর স্ট্যান্ডার্ড ডেটিং টেকনিকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী (ডেটিং টেকনিক দিয়ে কোন ফসিল ঠিক কত বছরের পুরোনো সেটা নিখুঁত হিসেব করে বের করে ফেলা যায়), জীবন শুরু হয়েছিলো আজ হতে প্রায় ৩৫০,০০,০০,০০০ (তিনশত পঞ্চাশ কোটি বা সাড়ে তিন বিলিয়ন) বছর আগে।

এরপর, প্রায় ১ বিলিয়ন বছর পরে ইউক্যারিয়টিক কোষ (যাদের একটা নিউক্লিয়াস আছে) এলো।

প্রায় এক বিলিয়ন বছর আগে বহুকোষী (যাদের অনেকগুলো কোষ থাকে) অ্যালজির (algae) আবির্ভাব।

এর আধা বিলিয়ন বছর পরে (যাকে প্রি-ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ড বলা হয়) প্রথম জটিল বহুকোষী প্রাণীর দেখা যায়, যেমন স্পঞ্জ।

এর পরের সময়টা খুবই তাৎপর্য্যময়। ১০ মিলিয়নেরও কম সময়ের মাঝে, হঠাৎ করেই বেশিরভাগ বড় বড় animal phyla (বিশাল বিশাল শারীরিক পার্থক্যওয়ালা প্রাণীগুলোর) আবির্ভাব হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টাকেই বলা হয় ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ড, আর বলা নেই, কওয়া নেই, এই পিরিয়ডে ধড়াস করে এত্তগুলো প্রাণীর আবির্ভাবের ঘটনাটাকে ক্যাম্ব্রিয়ান বিস্ফোরণ নামে চিহ্নিত করা হয়।

এই টাইম-স্কেলটার পেছনে বেশ ভালো কিছু প্রমাণাদি আছে, এবং বৈজ্ঞানিক মহলে এই নিয়ে কোন বিতর্ক নেই বললেই চলে। কিছু ধর্মে, বিশেষ করে খ্রীষ্টান ধর্মের মানুষেরা তাদের ধর্মের উপর ভিত্তি করে দাবী করেন যে, পৃথিবী এতো পুরোনো নয়, বরং এর যাত্রা শুরু হয়েছে মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে। উনাদের এই দাবীর পক্ষে খুব কমই প্রমাণ রয়েছে, এবং বেশিরভাগ প্রমাণই বৃদ্ধতর (বিলিয়ন বছরের পুরোনো) পৃথিবীর দিকেই ইশারা করে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইভোলিউশানের প্রথম অর্থ, যেটা বলছে যে, জীবনের শুরু হচ্ছে কয়েক বিলিয়ন বছর আগে, এবং সময়ের স্রোতে সাথে এতে কিছু পরিবর্তন হয়েছে, এটা প্রায় বিতর্কমুক্ত একটা দাবী।

#২

ইভোলিউশানের দ্বিতীয় অর্থটা বিভিন্ন প্রাণীর মাঝে ছোট-খাটো পরিবর্তনের দিকে নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায় যে, সময়ের সাথে বিভিন্ন এন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে ব্যাকটেরিয়া বাবাজীদের ভেতর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে দেখা যায়। কিংবা সময়ের সাথে সাথে ফিঞ্চ পাখির চঞ্চুর সাইজে পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। এই ছোট-খাটো পরিবর্তনগুলো, যেগুলো কি না আমরা মানুষের মাঝেও পর্যবেক্ষণ করতে পারি, এগুলো হচ্ছে একটা পপুলেশানের মাঝে একটা জিনের বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্টের অনুপাতের মাঝে পরিবর্তনের ফসল।

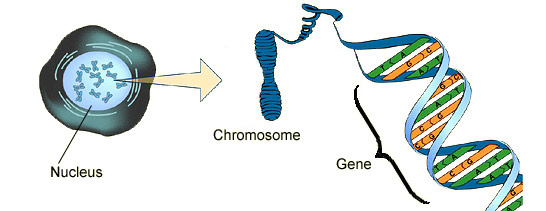

জিন কী? ভৌতিক ব্যাপার স্যাপার জীববিজ্ঞানেও আছে নাকি? আরে নাহ! আমাদের কোষের ভেতরে নিউক্লিয়াস থাকে না? ওই নিউক্লিয়াসের ভেতরে ডি এন এ নামে সুতার মতো কিছু ক্যামিকেলস থাকে। এই বিশাআআআআল সুতার একেকটা অংশকে একেকটা প্রোটিন তৈরি করতে দেখা যায়। একটা প্রোটিন তৈরি করতে সুতার যে অংশটা কাজ করে, ঠিক সে অংশটাকে একটা জিন বলা হয়।

অর্থাৎ, ডি এন এ একটা ইয়াআআআ লম্বা সুতা। এই ইয়া লম্বা সুতায় কিছু কিছু অংশ প্রোটিন তৈরি করে। ওই নির্দিষ্ট অংশগুলোকেই বায়োলজির ভাষায় জিন বলে। জিন থেকে তৈরি হওয়া প্রোটিনগুলোই একটা প্রাণীর শরীরের নানান রকম বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্যে দায়ী। এই বৈশিষ্ট্যগুলোকেই ফিনোটাইপ বলে। (ফিনোটাইপ মানে, শারিরীক বৈশিষ্ট্য)

তো, এই একটা পপুলেশানের মাঝে একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যর (বা ফিনোটাইপের) জন্যে দায়ী যে জিনটা, তার অনেকগুলো ভ্যারিয়েন্ট (বা বিভিন্নতা) থাকে। বিভিন্ন ছোট-খাটো পরিবর্তনগুলো এই ভ্যারিয়েন্টগুলোর অনুপাতের মাধ্যমে হতে পারে।

এই জিনের মাঝে ক্যামিক্যাল কোন পরিবর্তন হলে সেটাকে মিউটেশান বলে। ইয়েস, স্পাইডার ম্যান, টিনেজ মিউট্যান্ট নিনজা টার্টেল, হাল্ক এদের জিনে মিউটেশান দেখিয়েই কাহিনী ফাঁদা হয় আর কী! এখন খুব মন দিয়ে শোন! একটা প্রজাতির মাঝে পরিবর্তনের কথা বলছিলাম না? মাঝে মাঝে কোন পপুলেশানের ভেতরে জিনের স্পেসিফিক মিউটেশান ছড়ানোর ফলেও একটা পরিবর্তন আসতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার মনে রাখতে হবে। জিনের মাঝে মিউটেশান বেশিরভাগ সময়েই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে, এমনকি প্রাণনাশের কারণও হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর যদি দেখা যায় যে শুধুমাত্র তোমার ভেতরে একটা স্পেসিফিক মিউটেশান হলো, যেটা তোমার আশেপাশের পপুলেশানে আর কারো হয়নি, তাহলে সেই মিউটেশানটা আস্তে আস্তে পরবর্তী বংশধরদের মাঝে যেতে যেতে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাবে। এজন্যেই, এই ধরণের পরিবর্তনের জন্যে জিনের ভেতরে মিউটেশানটার ফলাফল এমন হতে হয় যেটা কি না ওই প্রাণীর জন্যে ক্ষতিকর না হয়ে, বরং খারাপ পরিবেশে টিকে থাকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই মিউটেশানটাকে একটা পপুলেশানের মাঝে ছড়িয়েও থাকতে হয়।

ইভোলিউশানের এই দ্বিতীয় অর্থটাও বিতর্কমুক্ত। কোন যুক্তিবাদী মানুষ এইরকম ছোট-খাটো পরিবর্তন হওয়ার কথা অস্বীকার করতে পারবে না। এই ক্ষেত্রে ইভোলিউশানের অর্থটা একটা নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যে “কমন পূর্বপুরুষ” থাকার কথা ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ, মানুষ তো একটা প্রজাতি। আবার গরু একটা প্রজাতি, তিমি মাছ আরেকটা প্রজাতি। যদি শুধু গরুর কথা বলি, তাহলে ইভোলিউশানের এই দ্বিতীয় অর্থ বলছে যে, এই পৃথিবীর বুকে যত গরু আজ উদাস মনে ঘুরে বেড়ায় আর আনমনে ঘাস চিবিয়ে চিবিয়ে হাঁটতে থাকে এদিক সেদিক, তাদের সব্বার উৎপত্তিটা নির্দিষ্ট পূর্বপুরুষ—গরু থেকেই। শুরুর এই প্রথম গরুকেই বলা যায় গরু প্রজাতির “কমন-পূর্বপুরুষ”। ইভোলিউশানের দ্বিতীয় অর্থটা বলছে যে, সব প্রজাতিই সেই প্রজাতির কমন-পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমান পর্যন্ত এসেছে, এবং এই আসার সময় প্রজাতিগুলোর মাঝে ছোট-খাটো পরিবর্তন হয়েছে।

#৩

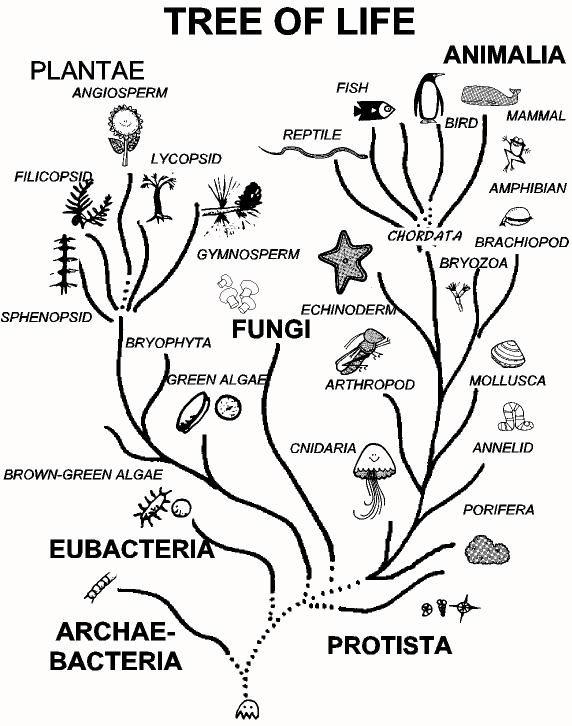

ইভোলিউশানের ৩ নং অর্থটা হচ্ছে, স-ব জীব, এক্কেবারে ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে মোলাস্কা, পোকা-মাকড়ের ঘর বসতি, গাছপালা, স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলোর সব্বাই-ই একটা নির্দিষ্ট কমন-পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে। সোজা ভাষায় ইভোলিউশানের তৃতীয় অর্থটা দাবী করছে, তুমি যদি এই গ্রহের প্রতিটা জীবিত প্রাণের আদি উৎস খুঁজে দেখো, তাহলে দেখবে প্রতিটা জীবই এসেছে একটা কমন পূর্বপুরুষ থেকে। অর্থাৎ, একটা কমন পূর্বপুরুষ ছিলো শুরুতে। আর কোন জীব ছিলো না। সেই কমন পূর্বপুরুষটাই পরবর্তীতে পরিবর্তন হয়ে হয়ে একেকসময়ে একেকরকম প্রজাতি তৈরি হয়েছে। যেহেতু পৃথিবীর সকল জীব, সকল প্রজাতিই, একটা মাত্র কমন পূর্বপুরুষের উত্তরসূরি বলে এই থিওরীটা দাবী করছে, তাই এই থিওরীটাকে “Universal common descent” বলা হয়। আর এটাই হচ্ছে “ইভোলিউশান”এর সবচেয়ে জনপ্রিয় অর্থগুলোর মাঝে একটা। পরিষ্কারভাবেই একদম সোজাসাপ্টা বলে দেয়া যায় যে, এই থিওরীটাকে অবজার্ভ করে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, আর এটাকে প্রমাণ করার জন্যে কিছু জীববিজ্ঞানী বেশ কিছু প্রমাণ দাঁড়া করানোর চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী লেখাগুলোতে এই থিওরীর দুর্বলতাগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

#৪

চার্লস ডারউইন একটা মেকানিজমের কথা বলেছিলেন। উনার ভাষায় এই মেকানিজমটা হচ্ছে undirected এবং unguided। উনি বলেছেন যে এই “নির্দেশনাহীন, গাইডবিহীন মেকানিজম”টাই বর্তমান প্রজাতিগুলোর মাঝে পরিবর্তন তৈরি করে। এবং এই পরিবর্তনগুলোই নতুন নতুন সব প্রজাতির জন্ম দেয়। এটাকেই বলা হয় “ডারউইনিয়ান ইভোলিউশান।”

ইভোলিউশান শব্দটার এই চতুর্থ অর্থ কী দাবী করছে সেটাই এইখানে আস্তে ধীরে ভেঙ্গে বলছি। বুঝে বুঝে এক একটা লাইন পড়ে সামনে আগাও, বুঝতে পারবে। এটা বলছে যে, বর্তমান জীবগুলোর পপুলেশানের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে, সেই একেকটা বৈশিষ্ট্যের মাঝেই আবার হরেকরকম বৈচিত্র্য আছে। (যেমন, তোমার গায়ের রঙ একটা বৈশিষ্ট্য। তোমার সাথে তোমার বন্ধুদের গায়ের রঙের বৈশিষ্ট্যের মাঝে অনেকরকম বৈচিত্র্য দেখতে পাও না?) তো, একটা পপুলেশানে যে প্রাণীগুলোর বৈচিত্র্য তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্যে, খারাপ পরিবেশে খাপ খাইয়ে টিকে থাকার জন্যে সুবিধা দেয়, ঐ (সুবিধা দেয়া বৈচিত্র্য ধারণকারী) প্রাণীগুলোই পপুলেশানের অন্যান্য প্রাণীগুলোর চেয়ে বেশি বেশি উৎপন্ন হতে থাকবে। কীভাবে বেশি বেশি উৎপন্ন হবে? জন্মহার বাড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে।

এই পুরো প্রক্রিয়াটা নিয়ে ডারউইন বলেছেন যে, এভাবেই প্রকৃতি ঠিক করে, সিলেকশান করে বা নির্বাচন করে। এই প্রক্রিয়ার ফলে, সুবিধা প্রদানকারী নির্দিষ্ট বৈচিত্র্যগুলো পরবর্তী প্রজন্মে (next generation) ছড়িয়ে পড়তে থাকবে। এই থিওরী বলছে যে, এইভাবেই বিভিন্ন সুবিধা প্রদানকারী বৈচিত্র্যের বৈশিষ্ট্যগুলো আস্তে আস্তে জমতে থাকে, প্রজাতির মধ্য জড়ো হতে থাকে সময়ের সাথে সাথে, এবং একসময় নতুন একটা প্রজাতির জন্ম দেয় (যা আগের প্রজাতির চেয়ে অবশ্যই আলাদা।) ডারউইনের এই থিওরীর আধুনিক ভার্শানটাকে জেনেটিক্সের সাথে একত্রিত করে একটা নতুন রূপ দেয়া হয়েছে, যাকে নিও-ডারউইনিজম বলে ডাকা হয়।

কী এই নিও-ডারউইনিজম? Universal common descent, ডারউইনের থিওরীর ইভোলিউশান মেকানিজমটার গভীরে ঠিক কতটুকু আলো পৌঁছায়? এই বিষয়গুলো নিয়ে বিজ্ঞানীদের মাঝে বিতর্কগুলো কী বলছে? ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন থিওরীকে কেনো একটা শক্তিশালী থিওরী বলা হচ্ছে? ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন থিওরী কী কী শক্তিশালী প্রমাণ দাঁড়া করিয়ে ফেলেছে এরই মধ্যে?

সামনের লেখাগুলোতে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার চেষ্টা করবো ইন শা আল্লাহ।

[চার] বুদ্ধিমান সত্তা

প্রারম্ভিকাঃ

এই লেখাটাতে সায়েন্সের সাথে আমার, আপনার এবং স্রষ্টার একটা সংযোগ ঘটানো হয়েছে। আমাদের ক্লাসগুলোতে সায়েন্সের গাদা গাদা বোরিং তথ্য দেয়া হয় শুধু, পেছনের দর্শনটা কেউ শেখায় না আর। এটা পড়ার পর হয়তো আপনি নিজে নিজেই বিজ্ঞানের নতুন কিছু জানার সাথে সাথে ভেবে বের করে ফেলতে পারবেন এটার সাথে আপনার সম্পর্কটা কী এবং নিজের জীবনটাকে কীভাবে যাপন করা উচিৎ! সবকিছুর মাঝে একটা রিলেশান তৈরি করে ফেলে বেশ মজা পাবেন।

তো এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলা যাক। পড়া শেষে ভালো লাগবে ইন শা আল্লাহ। কমেন্টে আপনার মূল্যবান মতামত জানালে ভালো লাগবে।

গোবরনামাঃ

১০০ বছর আগের একটা ফটো সামনে তুলে ধরা হলো। গোবরের ফটো বলে মনে হচ্ছে। দূরে আউট অফ ফোকাসে একটা গোয়াল ঘর, এবং অনেকগুলো গরুও দেখা যাচ্ছে। তাতেই অবশ্য প্রমাণিত হয়ে যায় না যে এটা গোবরের ফটো। যেহেতু এটা অতীতের ঘটনা, এবং ঘটনাটা ঘটার সময়ে আমি সেখানে ছিলাম না, সেহেতু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে এটা “গোবর”। এক্ষেত্রে এখন যে উপাত্তগুলো (Data) আমার কাছে আছে তার উপর ভিত্তি করেই আমাকে অতীতের সেই ঘটনার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

আমার সারাজীবনের (২৫ বছরের) পর্যবেক্ষণ থেকে যে পরিমাণ উপাত্ত আমার মাথায় জড়ো হয়েছে, তা থেকে আমি বুঝতে পারছি যে এটা হাঁস কিংবা বিড়ালের বিষ্ঠা হতেই পারে না। হাতির হওয়াও সম্ভব না। এটা ম্যাচ বাক্স, কম্পিউটার, মানুষ কিংবা টর্চ লাইটের ছবিও না আমি নিশ্চিত। কারণ, এতোদিনের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার সাথে মিলছে না। তবে হ্যাঁ, ষাঁড়ের হতে পারে। আবার দূরে যেহেতু গোয়াল ঘর আর গরু দেখা যাচ্ছে তাহলে ওই গরুগুলোরও হতে পারে। তবে রঙ, আকার-আকৃতি দেখে এইটুকু নিশ্চিত যে এটা গরু জাতীয় কোন অসভ্য প্রাণীরই কুকর্ম!

এই সিদ্ধান্তে আসতে আমার অতীতে উপস্থিত থাকতে হয়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা পর্যবেক্ষণও করতে হয়নি। ঘটনাটা যেহেতু অতীতের, ফলে আমি নিজে এক্সপেরিমেন্ট এবং পর্যবেক্ষণ করিনি, এবং তা সম্ভবও নয়। শুধুমাত্র উপাত্ত এবং অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে আসার এই সায়েন্সটাকে বলা হয় Historical Science, আমি যার বাংলা করেছি “ইতিহাসের বিজ্ঞান”। এই বিজ্ঞানে শুধু Effect (গোবর) দেখেই তার পেছনের আসল Cause টা (গরু জাতীয় প্রাণী) কী ছিলো সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্তে চলে আসা যায়।

এটাই নিয়ম।

তোমার তিনটা ঘটনাঃ

১ম ঘটনাঃ

তোমার ফোনে লাস্ট যে মেসেজটা এসেছিলো সেটা পড়ে কী মনে হয়েছিলো? মেসেজটাতো পড়ে বুঝতে পেরেছিলে, নাকি? এটাতো নিশ্চিত যে মেসেজটা তোমাকে এমন একজন পাঠিয়েছে যে পড়তে এবং লিখতে জানে। জানে কীভাবে মেসেজ পাঠাতে হয়। পুরো প্রক্রিয়াটার পেছনে একটা বুদ্ধিমান সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই তোমার কোন সন্দেহ নেই! তুমি বুদ্ধিমান হলে সন্দেহ থাকার কথা না আর কী! হেহেহেঃ

অথচ মেসেজটা একটা ইঁদুর লিখেছে কি না তুমি তা দেখোনি। তুমি সেখানে ছিলে না। পর্যবেক্ষণও করোনি। তবুও তুমি নিশ্চিত এটার (effect) পেছনে কোন বুদ্ধিমত্তাকে (cause) থাকতেই হবে।

এবার দ্বিতীয়ঃ

আমি যদি কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করতে করতে গলা ফাটিয়ে দিনরাত বলতে থাকি—

“Angry Birds” গেইমসটার পেছনে কোন বুদ্ধিমান সত্তার হাত নেই, সময়ের সাথে সাথে প্রকৃতিতে এলোমেলোভাবে (random) নিজে নিজেই এটা তৈরি হয়ে গেছে। শুধু তাই না, যে এন্ড্রয়েড ফোনে গেইমসটা চলছে সেটা স্যামসাং কোম্পানী বানায়নি। বরং সেটাও প্রকৃতিতে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর থাকার ফলে তৈরি হয়ে গেছে। এমনকি এর গায়ে খোদাই করা স্যামসাং কথাটাও এইভাবেই এসেছে।

আমি তোমাকে হাজার যুক্তি দিয়ে বুঝালেও তুমি এটা মেনে নিবে না। আমাকে পাগল ভাববে, ঠিক? কারণ, তুমি জানো সামান্য স্যামসাং শব্দটাও ফোনের গায়ে খোদাই হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মিলিয়ন মিলিয়ন বছরেও না। অসম্ভব। এন্ড্রয়েড ফোন নিজে নিজে তৈরি হয়ে যাওয়াতো অনেক অনেক দূরের কথা।

আর গেইমসটার পেছনে যে হাজার হাজার লাইনের প্রোগ্রামিং কোড লেখা হয়েছে প্রোগ্রামিং এর ভাষা দিয়ে, এবং সেটা যে অন্ততপক্ষে একজন দক্ষ বুদ্ধিমান প্রোগ্রামার ছাড়া হওয়া কোনদিনও সম্ভব না, এটা তুমি ভালোভাবেই জানো। আমি যতই আউল ফাউল যুক্তি দিই, প্রোবাবিলিটির অংক কষে তোমাকে দেখাই, তুমি যে টলবে না সেটা আমি নিশ্চিত।

অথচ ফোন কিংবা গেইমসটা প্রস্তুত হয়েছে অনেক আগে। অতীতে। তুমি দেখোনি এটা কীভাবে প্রস্তুত হয়েছে। তবুও তুমি অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিত জানো এই ফোন আর গেইমসের (effect) পেছনে অনেকগুলো বুদ্ধিমত্তার পরিশ্রম (cause) জড়িত।

৩ নং গল্পঃ

আমার বিড়ালটাকে কী-বোর্ডের উপরে ছেড়ে দেয়ায় সে তার উপর কিছুক্ষণ এলোমেলো দৌড়ালো। খটাখট করে অনেক কিছু টাইপ হয়ে গেলো খুলে রাখা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইলটাতে। বিড়ালটাকে নামিয়ে ফাইলটাকে “Random” নামে সেইভ করলাম। এবার আমি বিড়াল নিয়ে একটা রচনা লিখলাম টাইপ করে। ফাইলটাকে “Essay” নামে সেইভ করলাম। দুইটা ফাইলেরই সাইজ হলো 50 KB.

এরপর তোমাকে ঘাড় ধরে এনে আমার কম্পিউটারের সামনে বসিয়ে ফাইল দুটো দেখিয়ে, মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে বললাম, “ঠিক করে বল ব্যাটা, কোন ফাইলটা আমি টাইপ করেছি? এখানে একটা আমার টাইপ করা, আরেকটা আমার বিড়ালের।”

কাঁপা কাঁপা হাতে ফাইল দুটো ওপেন করেই তুমি বুঝে যাবে “Essay” ফাইলটা আমার টাইপ করা। কেনো? কারণ, তুমি দেখতে পাচ্ছো যে এখানে প্রতিটা অক্ষর সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ লেখা হয়েছে। শব্দগুলোকে সাজিয়ে বাক্য সাজানো হয়েছে। বাক্যগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত যে সেগুলো এক একটা অর্থবোধক অনুচ্ছেদ তৈরি করেছে। সবগুলো অনুচ্ছেদ মিলে একটা রচনা তৈরি করেছে। এটা কোনভাবেই আমার বিড়ালের পক্ষে করা সম্ভব না। এরকম সাজানো গুছানো রচনার নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিমত্তার হাত রয়েছে। যেহেতু এখানে অপশান মাত্র দুইটাঃ আমি আর আমার বিড়াল, সেহেতু এটা নিশ্চিত যে রচনাটা আমারই লেখা।

ঠিক?

টাইপ হওয়ার সময় তুমি সেখানে ছিলে না। ঘটনাটা অতীতে ঘটেছে। পর্যবেক্ষণ না করেও “Essay” ফাইলটার (effect) পেছনে যে বিড়ালটার জায়গায় আমার অবস্থানই (cause) বেশি যুক্তিযুক্ত, এটা তুমি কীভাবে জানো? তোমার এতোদিনের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা থেকে।

বেশতো তিনটা ঘটনা একটানা পড়ে ফেললে। এবার একটা সিদ্ধান্তে আসা যাক। কি বলো?

সিদ্ধান্তঃ

মেসেজ, গেইমস, কিংবা ফাইলটাতে আসলে কী ছিলো?

ছিলো Information।

ইনফর্মেশান বা তথ্য আছে কীভাবে বুঝলাম? বুঝলাম কারণ, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রতিটা ঘটনাই অর্থপূর্ণ উপাত্ত এবং জ্ঞান বহন করছিলো। তথ্য বহন করছিলো। এবং আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সবসময়েই জানি যেকোন অর্থপূর্ণ ইনফরমেশান বা তথ্যের পেছনে বুদ্ধিমত্তার উপস্থিতি থাকতেই হবে।

উপরের অংশটুকু Science। এই সায়েন্স আমার লাইফে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে যদি আমরা ভাবি, এবং এর পেছনের দর্শনটুকু উপলব্ধি করতে পারি।

একটু বিজ্ঞান আর পেছনের দর্শনঃ

যদি আমরা নিজেদের দিকে, নিজেদের চারপাশের জগতের দিকে তাকাই, ভাবি, তাহলে আমরা অবাক হয়ে যাবো। আমরা জানি যে, প্রতিটা প্রাণীর একদম গাঠনিক একক হচ্ছে কোষ। সেই কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকা DNA তে A, T, G, C নামের চারটা অক্ষর দিয়ে সাজানো আমাদের পুরো শরীর কেমন হবে তার ব্যাপারে তথ্য। আজিব না?

এই ডি এন এ তেই লেখা আছে আমার নাক কেমন হবে, কান কেমন হবে, চোখের রঙ কেমন হবে, চুল কী কোঁকড়ানো হবে, নাকি সোজা! এই যে আমার এতো জটিল মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে জটিল হৃদপিন্ড, চোখ, ফুসফুস, কিডনী এসব কিন্তু যাত্রা শুরু করেছে আমার আব্বু আর আম্মুর দুইটা ছোট্ট কোষের fertilization থেকে। এই কোষগুলোতে ছিলো ডি এন এ, যাতে লেখা Genetic Code অনুযায়ী পরবর্তীতে টিস্যু এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তৈরি হয়েছে। সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একত্রিত হয়ে এক একটা সিস্টেম তৈরি করেছে (যেমন নার্ভাস সিস্টেম, ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, ইউরিনারী সিস্টেম ইত্যাদি)। সবগুলো সিস্টেম আবার একসাথে কাজ করার ফলেই তৈরি হয়েছে আমার পুরো শরীর। যে শরীরটা ব্যবহার করে আমি এখন লিখছি, আর তুমি পড়ছো।

এই যে ডি এন এ তে Genetic Code লেখা আছে, যেটা আমার শরীরের গঠন কেমন হবে না হবে তার পুরোটাই ঠিক করে দিচ্ছে এটা কি প্রথম কোষটাতে এমনি এমনি চলে এসেছে? অর্থবোধক একটা মেসেজ, একটা প্রোগ্রামিং কোড এবং একটা গোছানো রচনা নিজে নিজে আসতে পারে না এটা তুমি জানো। ডি এন এ কিন্তু প্রোগ্রামিং কোডের মতোই Genetic Code বহন করে। বহন করে অর্থপূর্ণ মেসেজ, যে মেসেজ বলে দেয় একটা শরীর কীভাবে রচিত হবে।

একটা প্রাণীর শরীর তো অনেক অনেক জটিল ব্যাপার। সেটার কথা বাদ দিয়ে যদি তার ভেতরে থাকা ডি এন এ-র ভাষা, সজ্জা এবং অর্থবহতার দিকে তাকাই তাহলে এই ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে এর পেছনে একজন বুদ্ধিমান সত্তা (Intelligence) রয়েছেন।

সেই বুদ্ধিমান সত্তা কিন্তু নিজেকে সবকিছুর স্রষ্টা দাবী করে আরো একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন আমাদের ম্যানুয়াল হিসেবে। চলার পথ হিসেবে। জীবনকে যাপনের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হিসেবে। সেই পদ্ধতি যে শুধু থিওরিটিক্যাল না, প্র্যাকটিক্যালও, সেটারও প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর বার্তাবাহকের (সা) মাধ্যমে।

আচ্ছা, এবার নিজেকে একটা প্রশ্ন করি।

আমরা সেই মেসেজ অনুযায়ী পুরো জীবনটাকে যাপন করছিতো?

রেফারেন্সঃ

[1] Michael J. Pelczar, Microbiology, 5th edition, 74

[2] Michael J. Pelczar, Microbiology, 5th edition, 78

[3] Nelson and Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, 4th edition, 150

[4] David F. Blair, “How bacteria sense and swim,” Annual review of Microbiology 49 (October 1995): 489-520

[5] David F. Blair, “Flagellar movement driven by proton translocation,” FEBS Letters 545 (June 12, 2003): 86-95;

[6] Christopher V. Gabel and Howard C. Berg, “The speed of the flagellar rotary motor of E. coli varies linearly with protonomotive force,” Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 100 (July 22, 2003): 8748-51

[7] Scott A. Lloyd et al., “Structure of the C-terminal Domain of FliG, a component of the rotor in the bacterial flagellar motor,” Nature 400 (July 29, 1999): 472-75;

[8] William S. Ryu et al, “Torque-generating units of the flagellar motor of E. coli have a high duty ratio,” Nature 403 (January 27, 2000): 444-47;

[9] Fadel A. Sametry et al., “Structure of the bacterial flagellar hook and implication for the molecular universal joint mechanism,” Nature 431 (October 28, 2004): 1062-68;

[10] Yoshiyuki Sowa et al., “Direct observation of steps in rotation of the bacterial flagellar motor.” Nature 437 (October 6, 2005): 916-79

[11] Dr. Fazale Rana, The Cell’s Design, 69-70

[12] Dr. William A. Dembski, Dr. Jonathan Wells, The Design of Life, The meanings of Evolution.